“Si en la montaña soñaba con el mar, la luz eléctrica y la pluma de agua, frente al mar de La Perla sueño con la ciudad cosmopolita, anzuelo de tantos incautos”. – René Marqués

Sin duda, para hablar de la barriada La Perla, en el Viejo San Juan, es necesario hablar de arrabales, marginación y pobreza, pero aún más importante es hablar de luchas comunitarias, resistencia histórica y perseverancia humana. Esta centenaria comunidad, fuera de las murallas de la ciudad vieja, es, quizás, una de las comunidades con mayor valor histórico en todo Puerto Rico.

Según el doctor Alex Augusto Claudio Morales, historiador y autor del libro “Felisa Rincón de Gautier y su aportación al desarrollo de la barriada La Perla entre 1945 y 1951”, la zona comenzó como un fortín militar al servicio de las defensas del Ejército español en la isla.

Construido sobre la roca sólida, el revellín era parte del sistema de defensa de la costa norte desde el siglo XVII, cuando apenas se comenzaron a construir las murallas. El más conocido de estos es el Fortín de San Jerónimo del Boquerón, ubicado en la embocadura de la Laguna del Condado.

El uso de la instalación militar, conocida como “Revellín de La Perla”, no cambió demasiado entre el siglo XVII y la primera mitad del XIX, sin embargo, fue el mismo crecimiento de la ciudad el que produjo las condiciones para que el espacio se convirtiera en una comunidad de familias obreras.

“En un momento dado, el gobernador español, Fernando de Norzagaray (1852-1855), decide hacer una calle para dar acceso al centro desde Puerta de Tierra y por eso se construye esa calle al norte de la isleta. Una vez eso pasa, el revellín pierde relevancia y se abandona”, explicó Claudio Morales.

El historiador indicó, además, que, a medida que la ciudad avanzaba, se estableció un matadero en el lugar que abastecía de carnes a los habitantes dentro de las murallas, hecho que despuntó la densidad poblacional del sector.

“Una vez se construye el matadero, comienzan a llegar trabajadores con sus familias y ellos empiezan a residir en La Perla; esclavos libertos y otras personas que no podían vivir dentro de la ciudad amurallada por su condición económica y social venían a vivir al arrabal”, explicó a la vez que añadió que el establecimiento de este matadero de reses y cerdos incrementó las condiciones insalubres en La Perla.

“Hay evidencia histórica de que había como 800 personas viviendo allí para esa época”, dijo.

El punto de mayor densidad poblacional en la barriada, sin embargo, fue el período entre finales de la década de 1920 hasta principios de la de 1940, cuando Puerto Rico atravesaba por una etapa de decadencia económica a causa de la recesión en Estados Unidos, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de una cadena de fenómenos naturales que azotaron la isla.

Se estima que para 1926, el 30% de los puertorriqueños estaba desempleado. A esto se le suma que eran víctimas del empleo estacional, donde se trabajaba con siembras de temporadas y, luego de la zafra, quedaban sin empleo.

“Los frecuentes huracanes y las malas prácticas agrícolas traen el cierre de fincas y centrales azucareras importantes. Este proceso de decadencia trajo consigo un movimiento masivo de personas buscando una mejor calidad de vida”, explicó el historiador.

“Este período es la primera gran emigración interna en Puerto Rico, siendo un proceso de supervivencia para los habitantes de la isla que, por la falta de labor agrícola, debían moverse hacia las grandes concentraciones poblacionales”, añadió.

El primero y último de los arrabales

En el marco de un San Juan subdesarrollado durante la primera mitad del siglo XX, repleto de pequeñas comunidades improvisadas, construidas sobre las aguas del Estuario de San Juan, surge La Perla como uno de los primeros arrabales establecidos fuera de las murallas de la ciudad capital y, siglos después, sería la última de estas comunidades en pie.

Estos barrios estaban construidos mayormente en terrenos públicos, con bohíos a veces hechos con cajas de jabón o bacalao, latas y otros desechos. Durante su visita a la isla, en 1934, Rexford Guy Tugwell, entonces subsecretario de agricultura federal (y quien después sería nombrado gobernador) manifestó la urgencia de construir viviendas adecuadas para la población ya que los arrabales habían proliferado en toda la zona metropolitana.

Claudio Morales explicó que la peculiar ubicación de La Perla, lejos de haber sido un impedimento para su supervivencia, se convirtió en la razón por la cual esta comunidad ha resistido el implacable paso del tiempo.

“Una de las razones porque La Perla se ha mantenido en su lugar original es que era el único arrabal construido sobre piedra y no en zancos sobre el agua. Se edificaban encima del agua porque era la única manera que tenían para expandirse. Por ejemplo, el Fanguito, que tenía a su alrededor a Miramar, donde único las personas trabajadoras pobres tenían para vivir cerca de la ciudad, era en estos arrabales improvisados sobre el agua”, añadió.

Claudio Morales dijo además que, para la primera mitad del siglo XX, La Perla llegó a tener 5,000 habitantes. La sobrepoblación en la comunidad llegó a tal punto, explicó, que se comenzaron a construir chozas en zancones, sobre el mar, a pesar de ser una zona fuertemente azotada por el oleaje del océano Atlántico.

“La gente llegó a construir casas encima del agua, a pesar de todo ese oleaje. Según los datos que he recopilado, para 1848, todavía habían ‘18 bohíos cerca del matadero’”, señaló.

Pese a los esfuerzos del gobierno a través de las décadas de movilizar a todas las familias de la barriada hacia otros lugares, por siglos, la comunidad ha resistido los vaivenes políticos y sociales de Puerto Rico.

Lugar de hitos históricos

La Perla también ha sido lugar de hitos históricos que han cambiado el curso de la sociedad. Uno de estos, explicó Claudio Morales, fue el establecimiento del Hospital de Tuberculosis La Perla.

Este pequeño centro médico fue fundado tras la invasión estadounidense, entre 1898 y 1917. Su localización, contigua al Cementerio Santa María Magdalena de Pazzi, facilitaba el enterramiento de los enfermos, mientras que su aislación prevenía la contaminación del resto de la población.

“La Comisión de Sanidad de Puerto Rico detallaba que el 50% de las muertes por tuberculosis en San Juan, ocurrían en La Perla”, señaló Claudio Morales a la vez que explicó que parte de la estrategia para controlar los brotes de tuberculosis en la comunidad, era reubicando a los residentes.

Otro importante, y desconocido hito, fue la creación del concepto que hoy día se conoce como “head start” o centros preescolares, desarrollados en Puerto Rico por primera vez en 1949, en La Perla.

“Para esa época se llamaba ‘escuela maternal’, que era el equivalente a un ‘head start’”, explicó el historiador.

“Jackelyn Kennedy (ex primera dama de Estados Unidos), cuando llegó de visita a Puerto Rico, le impresionó tanto ese modelo que se lo llevó a Estados Unidos y lo estableció en 1965”, señaló.

Claudio Morales indicó que esta “escuela maternal” contaba con cuidadores, barberos, cocineros, maestros, enfermeros y era el Club de Leones de San Juan quien donaba el alimento para los niños.

“Todo esto fue por gestión de la administradora de la capital, Felisa Rincón de Gautier. Ella, como quien dice, utilizó a los niños para entrar a La Perla y mejorar la calidad de vida de las personas que vivían ahí”, dijo.

Doña Fela y su amor por La Perla

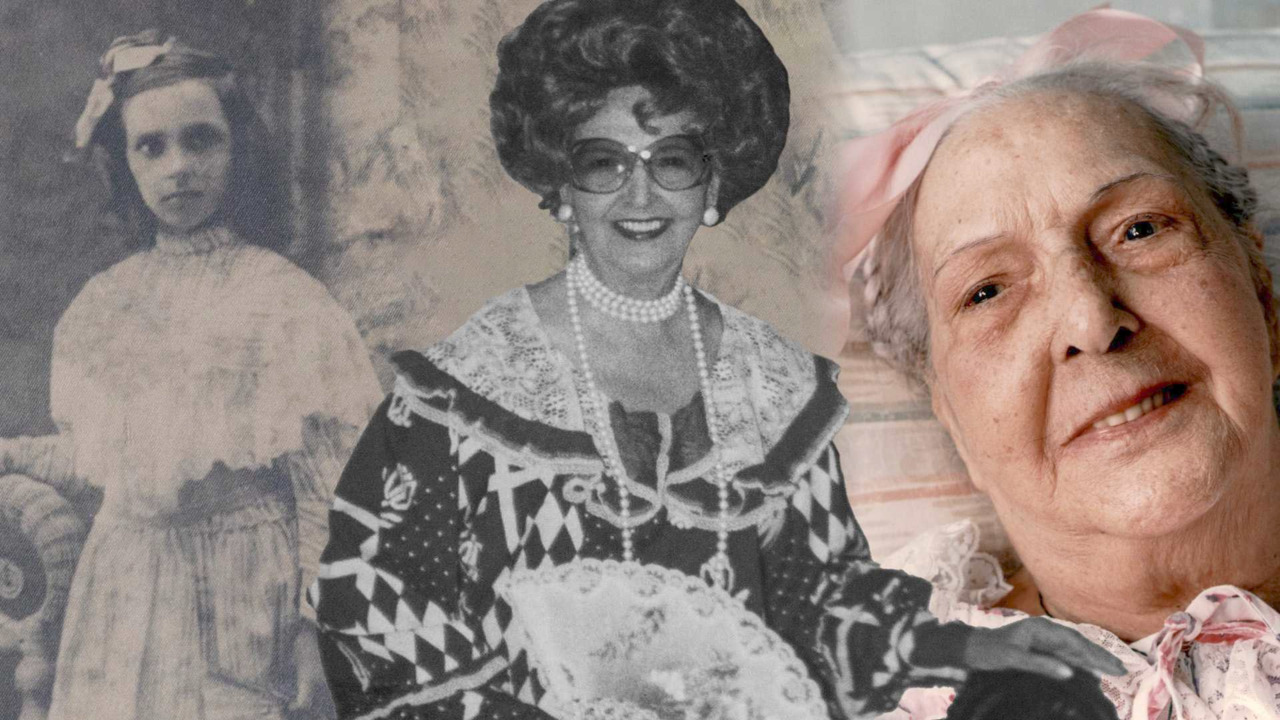

Es casi una tragedia histórica que la figura de la primera mujer administradora de San Juan, Felisa Rincón de Gautier, conocida popularmente como “doña Fela”, no sea reconocida como una de las figuras responsables de traer la comunidad de La Perla al siglo XX, proveyéndole de servicios esenciales.

Entre 1947 y 1948, doña Fela comenzó el proceso de limpieza del Viejo San Juan y, con el apoyo de los residentes que hicieron caso a su pedido de trabajar unidos por una mejor calidad de vida, la administradora dio la orden de cerrar el matadero y lo transformó en un centro comunal que hoy continúa en el mismo lugar.

Durante su incumbencia, Rincón de Gautier impulsó programas para distribuir alimentos y zapatos a niños de bajos recursos, así como asistencia legal gratuita. Creó centros de cuidado para envejecientes y centros de diagnóstico y tratamiento para proveer atención médica y medicinas a residentes con necesidades.

“Cuando ella llega a La Perla, encontró un lugar donde todavía había un matadero, la peste de los animales muertos era insoportable. Está registrado que ella dijo que cuando bajó por primera vez, por poco se desmaya por el fuerte hedor. Ella ve todo eso, niños jugando alrededor de toda esa podredumbre, mujeres embarazadas caminando descalzas por los caminos de tierra mezclada con sangre…después de ver eso, decidió que eso debía cambiar”, relató Claudio Morales.

“Doña Fela es quien les embrea caminos, les pone techos a las casas, les trae agua potable por primera vez, les establece la escuela maternal. En otras palabras, ella adoptó a los niños de La Perla, les dio educación, les dio una vida digna, alimento, y ahí se refleja en censos subsecuentes que el nivel socioeconómico de la comunidad comienza a levantarse.”, añadió.