La atracción de inversión extranjera a través de exenciones contributivas y otros beneficios fiscales, promovidos entre 1947 y 1965 por el programa de planificación económica e industrial conocido como la “Operación Manos a la Obra” (Operation Boostrap, en inglés), impulsó un vertiginoso desarrollo económico y una transformación social sin precedentes en Puerto Rico.

Este nuevo modelo económico trajo consigo la creación de nuevas oportunidades de empleo que, a su vez, propulsaron un rápido crecimiento poblacional urbano, creando la necesidad de desarrollar áreas residenciales asequibles para albergar a la creciente clase trabajadora.

Dentro de este panorama de renacimiento socioeconómico, y luego de los estragos económicos causados por la Gran Depresión (1929-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surge la planificación y construcción de vecindarios basados en modelos comunitarios desarrollados en Europa y Estados Unidos.

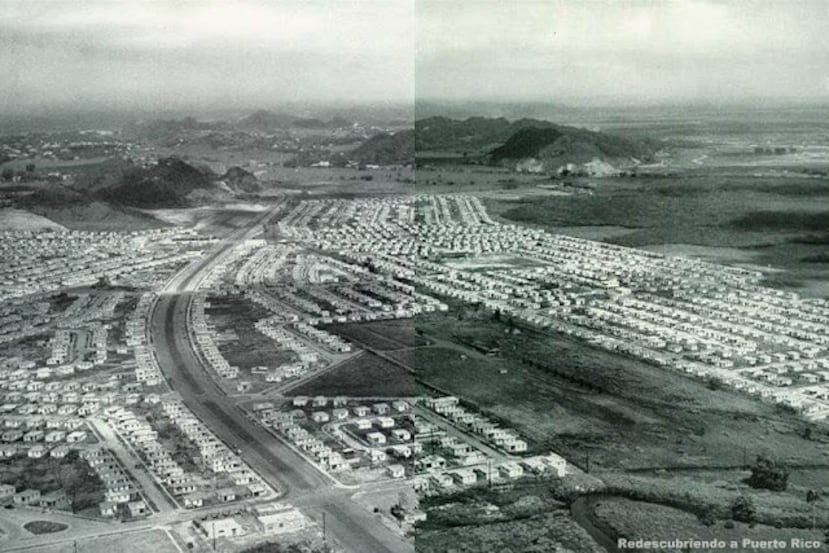

Inaugurada en 1949, la urbanización Puerto Nuevo, sub-barrio del sector Hato Rey, en San Juan, se consideró, en su momento, el desarrollo residencial más grande del mundo y el primero de este tipo en todo Puerto Rico.

Un puerto no tan nuevo

El nombre de Puerto Nuevo, a pesar de estar ligado actualmente a la zona residencial y comercial inaugurada durante el siglo pasado, data de tiempos de la Conquista.

Luego de 14 años sirviendo como el principal asentamiento —y capital no oficial de los españoles en la isla— Caparra (1508-1521) perdió su practicidad geográfica y la principal ciudad de la nueva colonia debió ser trasladada hasta la isleta que hoy se conoce como el Viejo San Juan.

No obstante, el embarcadero que servía a ese primer asentamiento continuaba siendo utilizado durante el proceso de migración; ubicación que probó ser ineficiente para la nueva localidad.

En la década de 1510, la Corona española autorizó el comienzo de la construcción de un puerto con una mejor localización, que sirviera a la entonces Ciudad de Puerto Rico. A este nuevo puerto se le conoció como Puerto Nuevo, al norte de donde hoy ubica la urbanización, en el litoral sureste de la Bahía de San Juan, cerca de donde actualmente se encuentra la central de operaciones de la empresa energética New Fortress Energy. Mientras, al antiguo muelle, localizado algunas millas hacia el oeste, en dirección hacia la barriada Vietnam, en la colindancia entre Cataño y Guaynabo, se le llamó Puerto Viejo.

Más adelante en la historia de la isla, desde 1775, la familia del político criollo, Ramón Power y Giralt, fue codueña de la Hacienda Puerto Nuevo, localizada cerca de la misma zona donde hoy ubica la urbanización y dedicada al cultivo de caña y la fabricación de sus derivados, como el azúcar y el ron.

Novel concepto de viviendas

Según el doctor Luis Enrique Ramos Santiago, profesor del Departamento de Planificación Urbana y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Massachusetts, en Boston (UMass), en su ensayo “Planificación e implantación de utopías suburbanas en San Juan de Puerto Rico”, publicado en el volumen II de la Revista Patrimonio (2011), durante la primera mitad del siglo XX el desarrollo de los suburbios en la ciudad capital se inspiró en diversos modelos “físico espaciales” y en ideologías socioeconómicas modernas.

“(Los diseños de las urbanizaciones) se fundamentaron, en parte, en discursos modernistas europeos y norteamericanos referentes al diseño de vecindarios. Entre estos destacan el modelo de vecindario unitario (neighborhood-unit) concebido por el arquitecto estadounidense (Clarence) Perry; el formato agregado celular, de (Joseph Allen) Stein; el modelo de ciudad industrial (Une Cite Industrialle), del arquitecto francés (Charles) Garnier, y el superbloque asociado al modelo de ciudad funcional”, indica el profesor en su ensayo.

“Igualmente surgen modelos del paradigma de la ciudad funcional, como el modelo de desarrollo-unitario-planificado (planned unit development) auspiciado por el arquitecto y planificador catalán (Josep Lluís) Sert y el aún predominante modelo suburbano mono funcional de baja densidad basado en el Reglamento N°.4 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (copiado directamente de un homólogo norteamericano)”, añade Ramos Santiago.

Su diseño

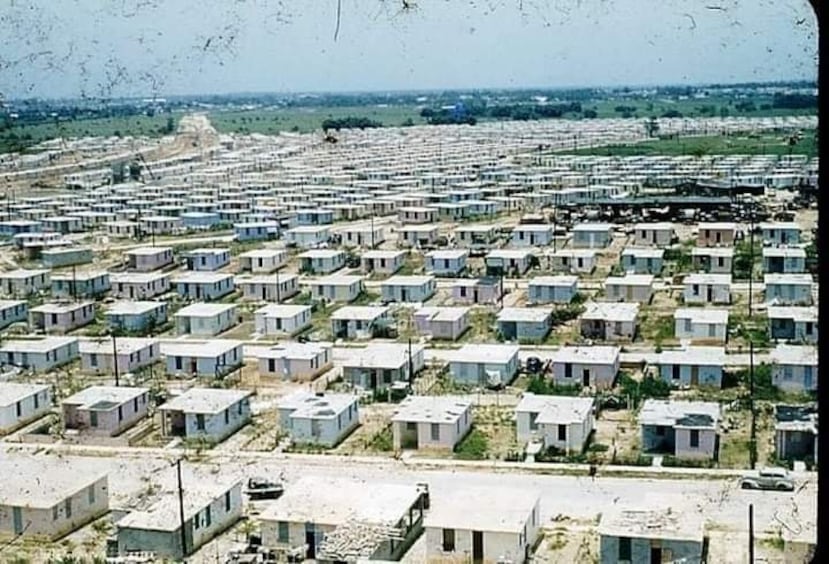

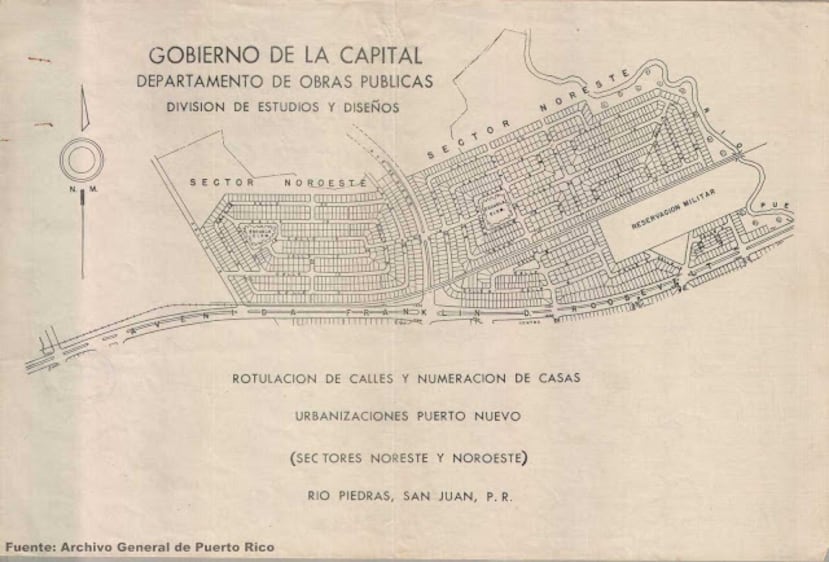

La urbanización Puerto Nuevo fue construida en terrenos que una vez pertenecieron al latifundio agrícola del Hato del Rey (Hato Rey) y planificada para acomodar a 50,000 personas en 7,000 viviendas, mientras que su construcción estuvo a cargo de la firma de arquitectos Everlasting Develoment Corporation, explica el profesor.

Esta empresa, que se beneficiaba de las exenciones contributivas ofrecidas por la Operación Manos a la Obra, utilizó técnicas de construcción “fordianas”, noveles en Puerto Rico en ese momento. Esa técnica, conocida como “fordismo” —sistema de producción en cadena ingeniado por el empresario estadounidense Henry Ford— aceleraba el proceso de construcción en concreto armado y abarataba su costo.

El proyecto contó, además, con el apoyo del gobierno local a través del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) utilizando instrumentos de financiamiento y exenciones contributivas condicionadas a mantener cada unidad a un costo de $4,000, precio asequible para el trabajador promedio de Puerto Rico en la década de 1940.

En su ensayo, Ramos Santiago señala en qué modelo arquitectónico se inspiró la construcción de Puerto Nuevo.

“El diseño del conjunto se fundamentó en un híbrido entre el modelo de vecindario unitario de Perry y el modelo agregado de vecindarios de Stein. Ambos modelos emergen a principios de siglo XX en Estados Unidos y se acopla a un entendimiento orgánico y social de la ciudad y el barrio. El modelo de Stein aporta a la síntesis de Perry la aplicación metropolitana del vecindario unitario en su versión agregada”, dice el profesor.

Ramos Santiago explica que las casas en la urbanización están organizadas en 11 núcleos de vecindarios unitarios, cada uno organizado concéntricamente con unas 550 casas alrededor de un núcleo central. En la mayoría de los casos, en este centro se ubicaba una escuela.

En Puerto Nuevo, las calles y avenidas arteriales se limitan solo a cuatro y albergan más de un vecindario unitario. Las avenidas José de Diego y Andalucía operan como vías de tráfico local, mientras que las avenidas Franklin D. Roosevelt y Jesús T. Piñero, funcionan como vías arteriales de alcance metropolitano.

“En Puerto Nuevo también se registra una intención de facilitar la conformación de una comunidad inspirada en el paradigma del vecindario unitario y la autosuficiencia a través de un diseño físico espacial que viabiliza la interacción socio económica y la provisión de usos múltiples accesibles. Sin embargo, las modificaciones y omisiones al modelo en su implantación troncharon significativamente los propósitos del mismo”, opina el profesor.

Legado urbano

Luego de más de cincuenta años, algunas áreas de la avenida Roosevelt y algunos vecindarios de Puerto Nuevo han experimentado cambios poblacionales y socioeconómicos significativos. Igualmente, el inventario de algunas viviendas en estos primeros suburbios evidencia múltiples transformaciones y envejecimiento, señala Ramos Santiago.

“A la luz de los atributos y circunstancias en algunos de estos primeros vecindarios modernos, cabe preguntar hacia dónde se dirigen sus procesos evolutivos. Igualmente debemos preguntar cuál es su legado y qué rol deben tener dentro de una visión transformativa más sostenible para nuestra ciudad capital”, indica.

El profesor y arquitecto argumenta que es imperativo reconocer que algunos de estos suburbios modernos contienen en su ADN elementos —algunos evidentes y otros latentes— que contribuyen a “un sistema urbano más habitable y sostenible, como, por ejemplo, la estructura de servidumbres públicas, la programación de usos polivalentes y su dimensionamiento peatonal”, entre otros.

Ramos Santiago indica que la planificación urbana debe ser siempre consciente de atender las necesidades reales de la población y en adelantar la sostenibilidad en su contexto geográfico.

“Debemos considerar selectivamente elementos funcionales de este patrimonio reciente como algo que debe preservarse en el contexto de un proceso transformativo que a la vez permita a la ciudad evolucionar hacia estadios más densos y sostenibles”, dice.